座談会(ヤマト運輸×南知多町×ICMG)

「社会課題解決を目的とした官民共創SDGsイノベーション」

2020年3月に、ヤマト運輸株式会社と南知多町において、「南知多町における空き家見守り社会実験に関する協定」が締結されました。空き家問題という深刻な社会課題に対して、民間企業と自治体が協力して事業を作り上げる全国初のこの取り組みがどのように成立したのか、本プロジェクトの担当者であるヤマト運輸株式会社(以下、ヤマト) 愛知主管支店の惣田さん、山口さん、南知多町役場(以下、南知多) の堤田さん、またプロジェクトパートナーとして参加したICMGの佐藤さんにお集まり頂き、座談会方式でお話を伺いました。

左よりヤマトホールディングス株式会社(当時)の鬼頭さん、株式会社ICMG佐藤、ヤマト運輸株式会社山口さん、惣田さん、南知多町役場の堤田さん

空き家見守りサービス

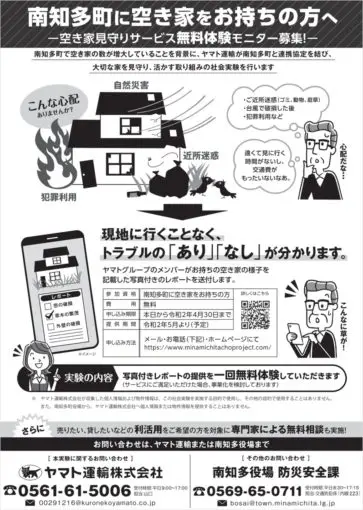

空き家の状況について現地を確認した後、「自分の空き家が今どうなっているか」がわかるように、空き家の現状を示す内容の写真とレポート(破損の程度や庭木・雑草の繁茂状況などをまとめたチェックシート)を提供。また、希望する方には、専門家による空き家の利活用に関する相談も実施。 ※本取り組みは、日経BP社、時事通信社、中日新聞社、中部経済新聞社に記事として掲載されました。

空き家見守り社会実験で配布された「空き家見守りサービス無料体験モニター募集」のチラシ ※クリックで拡大します。

-それではまず始めに、本取り組みのきっかけは、どこにあったのか教えてください?

惣田:新しい事業を提案する社内公募制度が(ヤマトに)あり、前年度も実はアイデアを提案していました。今年もぜひ挑戦したいと考え、今年は集配途中に何かできるものはないかと日々考えていました。その時、たまたま私の親が入院していて、車好きだったこともあり見舞いに行くたびに家の車にいたずらされていないかを見てきて欲しいと頼まれて、これならヤマトでできるかもしれないと考えたのが始まりです。提案時は漠然と「画像提供サービス」だったのですが、ICMGの佐藤さんといっしょに“何の画像”というところを絞り込んでいきました。

-絞り込みはどのように行いましたか?

佐藤:最初は、繁盛店の込み具合や交通情報など、大勢の方が情報を欲しがる場面について広くアイデア出ししていきました。アイデアを出した後は、「ニーズの切実度」やそのニーズが社会にどれぐらい沢山あるか(「市場規模」)、またマクロな市場環境(既存サービス等)の観点を織り交ぜ、ヒアリングやデスクリサーチを組み合わせて定性的・定量的に調査を進めました。様々な観点で選択肢を評価していった結果、最終的に、「空き家」というキーワードにフォーカスすることになりました。

惣田:お客さまのご自宅に荷物をお届けするのは、我々の仕事なので、その近くの空き家であれば集配中に確認できますし、社会問題にも貢献できます。空き家オーナーの方へのヒアリングをたくさんしましたが、「遠隔地に住んでいるから、すぐに様子を見に行けない。売りたくても売れないし貸すこともできない。でもご近所迷惑になっていないか気になるのでたまには見に来ないといけない。これが手間だし費用も掛かっている」という声が聞こえてきて、ここだと思いました。

-なるほど。事業開発を進めていく上では、どのような点が難しかったですか?

惣田:空き家のオーナーとどうやって繋がるのか? ということが課題でした。空き家の位置については、ドライバーはよく知っているのですが、空き家のオーナーがどこに住んでいるのかという情報が全然なかった。そこで、地域にいる色々な事業者にヒアリングを行いました。地銀などにも話に行ったのですが、今回設定したサービスが一回数千円ということで、担当者レベルでは賛同をいただいても、上に行くと思ったような反応がもらえませんでした。そのためオーナーとつながるためにどこをパートナーとしたらいいかを見つけるためにいろいろな事業者を回りました。

山口:自治体も色々と訪ねましたね。空き家問題にお困りの自治体ではあったので、良い取り組みだということは言っていただいた。しかし、役所が一企業の営利を目的とした取り組みを後押しできないということを色々なところで言われた。非常に苦労したが、その中で南知多町と出会うことができた。空き家問題が深刻な自治体だということだけでなく、「なんとかせないかんだろう」ということが伝わってきました。

-堤田さん、ヤマトさんが提案を持って来たとき、どう思われましたか?

堤田:お話をもらったときは、率直におもしろいなと思いました。空き家バンクの活用や空き家条例を用いた、危険な空き家に対する取り組みなどはすでに行っていましたが、空き家管理に対するアプローチが不足していたので、新しい事業を検討していました。ただ、空き家管理を事業化して常に予算化するのは難しい。ですので、待ち構えていたところに来たという感じです。うちでも、一企業と営利目的でつながるところは問題にはなりましたが、こんな話はなかなかないと思って、社会実験として実施することを上司に相談し、すぐに町長まで話を持っていきました。小さな自治体なので、すぐに意図を理解してもらい、やろうという形になった。町長を含む幹部には、惣田さん、山口さん、佐藤さんに丁寧に目的や趣旨を説明してもらいました。

南知多町の風景

-南知多町さんとしては、具体的にどのような協力をされたのでしょうか?

堤田:ヤマトさんは、空き家の場所は分かるが、空き家オーナーがどこにいるのかが分からないということが課題になっていました。そこで、自治体としては、固定資産税の納税通知書を発送する際、封筒の中にチラシ(画像付き)を入れることで協力をさせていただきました。これによって、空き家オーナーに確実に、サービスを認知してもらうことができるだろうと考えました。 空き家問題に限らず、社会問題を役場ですべて対応することにも限界を感じています。ヤマトさんの持っているネットワークを活用することで、民間の力で回していけるのであればこんなにうれしいことはないと思いました。

-堤田さんご自身として意識された点などありますか?

堤田:やはり行政機関としては前例がないような目新しい取り組みでしたので、周りを巻き込む点で難しいところはありましたね。しかし、南知多町という自治体が置かれた状況を踏まえると、何か手を打たないといけないという思いがある。そのような使命感のもと、ヤマトさんとの取り組みの意義について町長を含む幹部を始め、関係部署に説明し、理解していただきました。

-本プロジェクトで印象に残ったことがあれば教えてください?

惣田:アイデアを出すことは好きだったのですが、自分自身が動くということはあまり想定していませんでした。でも、やる気を持ってやっていると、社内を始め、色々な人が協力してくれる。ヤマトという会社の持っている経営資源を使うことで、社会課題に取り組んでいくために、ビジョンを掲げて、社内や実験パートナー企業、また自治体の方々などを巻き込んでいくプロセスは、本当に貴重な経験でした。また南知多の町長さんから「運命共同体としてやっていこう」といっていただけたことにはとても驚き、なんとか貢献したいと改めて気が引き締まりました。

山口:私はこれまで、上司、行政、ベンチャー企業を巻き込んで事業を作りだしていくというような業務をしたことがありませんでしたし、そういう人間でもなかったと思います。惣田さん、佐藤さんと一緒に、どんな言葉でどう巻き込んでいくのか、作戦を練り、実際に巻き込めていくプロセスを通じて、周囲の人からも、「変わったね」といわれることがあり、ふと驚いたのを覚えています。気が付けば私自身も、日常生活の中で、困りごとはないか? 解決できないか? と目が光るようになっていき、この年になっても考え方が変るものかと思いました。

-ICMGはどんな部分でお役に立つことができましたか?

惣田:取組みを経営層に報告する際や、行政やパートナー企業との巻き込みの際に同席いただき、どう説明するか、またどんな資料を持っていくか等、広く支援をしてもらいました。取り組み全体の中でも、いまここにいるから、次は何をやるということを、全体像を示しながら伴走していただいたので、着実に歩みを進めることができたと感じています。

-ヤマトとして、この取り組みを今後どうしていきたいですか?

惣田:県内の自治体の空き家の担当者が集まる会合があるそうで、その場でこの取り組みを堤田さんに紹介してもらえるということです。情報発信をしてもらうことにより、他の自治体にも興味を持っていただけるのではないかと思っています。南知多町を舞台に取り組みを実行していくことで、うまくいくこと、いかないところが見えてくると思う。その結果やる意義があるということならば他の地域への広く展開していきたいです。

-南知多町としては、今後の展望はありますか?

堤田:いま、南知多町を今後どうしていくかを決める総合計画を作成しています。この中で民間との協働を盛り込んだ内容を作っています。ヤマトさんとの取り組みはあくまで第一歩目として、行政、企業、町民のみなさんが協働して一緒にやっていくイニシアチブを発揮していきたい。これは私の希望ではありますが、日本一社会課題を解決できる自治体になれないかと思っています。日本は、世界において「課題先進国」であり、その中の南知多町は「課題先進地域」です。日本の他の地域、またアジアの他の国々が、これから直面していくであろう社会課題に、南知多町はいま直面しています。今回はヤマトさんとの間で一つ取り組みが生まれましたが、今後はICMGさんともコラボレーションしながら、日本、アジアの他の地域に「社会課題解決モデル」をいくつも輸出できるような場所になりたいと思っています。

-惣田さん、山口さん、これから企業のなかで社会課題解決を目的にイノベーションに取り組む方に向けて、メッセージをお願いします

惣田:想定顧客ときちんと対話して洞察するということだと思います。私は集配中に出会った空き家オーナーさんにどんな困りごとがあるのか、たくさんヒアリングして、ニーズを具体的にしてきました。「社会課題=空き家=なんとかしないと!」ではなくて、「自分の所有する空き家がご近所迷惑になっているか気になるが、遠隔地在住で、見に行く時間もなく、お金もかかる」というところまで深掘りすることで本当の困りごと、社会課題のもとになっている顧客課題を特定することができます。その結果、本当に求められているサービスは何なのかを見極めることができます。今回の私たちのサービスは「状態確認」サービスです。「空き家修理」サービスではありません。このあたりの提供価値をどう設定していくのかは、佐藤さんと相談しながら、非常に緻密にデザインし、顧客も交えて丁寧に仮説検証を重ねていった部分です。

山口:別の観点から述べるなら、いいチームを持つということではないでしょうか。惣田さんは私が思いつかないことを思いつきますが、私は、仕事柄、人にプレゼンすることが得意でした。事業を創っていくときには、色々な強みが求められてきますし、取り組みも長くなるので、強みで補いあい、支えあえるチームを持つことは非常に重要だと思います。

-最後にこのプロジェクトを通してSDGsイノベーションに取り組む上でのポイントはどのようなところにあると思いますか?

佐藤:1つは、ビジョンを掲げ、周囲の人々との共創(Co-Creation)をリードできることが成功要因になってくるのではないでしょうか。その中で、企業としての存在意義(Purpose)や自社の強みとも絡め、なぜこれに自社が取り組むべきなのかをストーリーとして社内・社外に語りかけていくことが必要です。まさに、惣田さん、山口さんはこれを体現されていました。

社会課題というのは一般的に、市場原理の中では解決されなかった課題たちです。このため、これまで結び付いていなかった資源同士を組み合わせ、トライ&エラーを繰り返しながら、「成り立つかたち=ビジネスモデル」を発見していくというプロセスを乗り越えていかねばなりません。領域(立場)を超えて、様々な社会のリソースを結びつけ、一つのモデルをデザインしていくことになります。本件では、それが行政の持っていたリソース(固定資産税の納税通知書という認知手段や信用力)とヤマトの全国に張り巡らされていたネットワーク・ブランド力でした。

取り組み全体を通じて、常に惣田さんや山口さんとは「大義を語ろう」と話していました。「これから日本社会で深刻化する空き家課題に対して、ひとつ解決するモデルが描けるかもしれない。そのチャレンジに、ぜひ手を貸して欲しい」と、しぶとく、一貫性をもって語ること、これを通じて周囲との共創を推進できたことが今回の取り組みが形にひとつなった大切なポイントだと感じています。

皆様、貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。

南知多町

愛知県知多半島の最南端に位置し、半島の先端と沖合に浮かぶ篠島・日間賀島等の島々からなっている。都市地域への生鮮な魚介類を供給する魚の町・漁業の基地、海水浴や天然温泉が楽しめる観光地である。しかし、愛知県内で最も空き家率が高く、2018年に総務省が実施した調査では空き家率が21.6%に達している。また、同町が2016〜2017年に全建物を対象に行った実態調査によると、町内の空家候補は990軒。そのうち、老朽・危険なものは77軒あった。

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

ICMG Group

Group Marketing Department

Call:+810368122511

Email:hello@icmggroup.com

Website:https://icmggroup.com

About ICMG Group

ICMG Group is a business co-creation partner for Japanese companies that delivers solid results through co-creation with diverse stakeholders by visualizing the invisible value of a company's intellectual capital that does not appear on the balance sheet.

For more than 25 years since its establishment, the Group has been providing services in Tokyo, Singapore, Bangalore, Abu Dhabi, Nairobi, San Francisco, Shanghai, and Stockholm, including intellectual capital evaluation, which is the source of corporate value, strategy development based on such evaluation, execution, leadership development, business investment, venture capital We are committed to creating results for Japanese companies by co-creating with our clients in a comprehensive manner, including M&A, UI/UX design, engineering, recruiting, and the establishment and management of joint ventures.

We have also established a joint venture in Singapore with Tokyo Electric Power Company and Chubu Electric Power Company to invest in renewable energy and next-generation infrastructure, and have entered into a partnership with the United Nations UNDP on SDG innovation. In venture capital, we have co-invested in India with top global VC firms such as Sequoia Capital, Google, and Tiger Global Management, etc. In 2023, ICMG Digital will accelerate innovation in society by connecting the paths and visions of the management of Japan's largest companies with the power of digital technology. ICMG Digital, which will accelerate innovation in society by connecting the paths and visions of the management of Japan's largest companies with the power of digital technology.

The core value of the ICMG Group, which has created such diverse value, lies in its Intellectual Capital Management, which has always visualized the invisible value of companies and organizations, envisioned their future vision (Purpose), and realized their value creation.